【转自植物科学最前沿微信公众号】桦木属植物广泛分布于北半球,是造林绿化的先锋树种,不仅具有重要的生态价值,还是重要的森林药材和饮料资源。该属不同物种在低温适应能力方面表现出显著差异,然而其背后的演化驱动机制尚不明确。

近日,浙江农林大学黄华宏教授课题组与多家单位合作,在国际知名植物学期刊《The Plant Cell》发表研究论文“InDel variation and contraction of the C-repeat binding factor family contribute to cold sensitivity in Betula fujianensis”,通过对濒危树种闽桦(Betula fujianensis)近端粒到端粒水平的基因组组装与多组学整合,揭示了CBF依赖路径的整体调控变化在桦木属低温适应性分化中的关键作用。

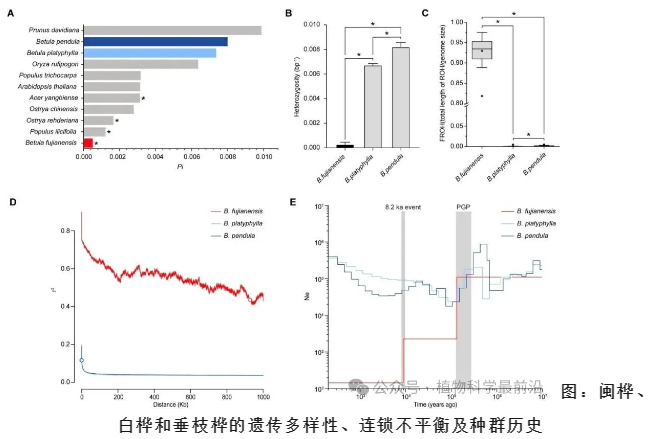

研究首先完成了闽桦的近端粒到端粒基因组组装,并结合23份闽桦、28份白桦与28份垂枝桦的保护基因组学数据,发现现存闽桦种群的遗传多样性较其温带近缘物种(白桦、垂枝桦)下降超10倍,甚至低于天目铁木、漾濞槭等已知濒危树种,达到目前木本植物报道的最低水平之一。群体历史推断显示,这一极端多样性衰退主要归因于全球降温期发生的两次剧烈种群收缩事件,提示气候波动对闽桦长期有效群体规模与适应潜力产生深远影响。

低温胁迫实验显示,闽桦相较于垂枝桦表现出更高的低温敏感性。比较转录组分析进一步表明,两种桦木在低温下均出现广泛转录重编程,但闽桦的分子响应明显滞后且差异表达基因数量更多,而垂枝桦可在胁迫早期快速激活大批冷相关基因,体现出更高的应激调控效率。比较基因组结果揭示,与冷适应密切相关的关键转录因子家族CBF在闽桦中发生显著收缩,为其低温敏感性提供了重要遗传学解释。

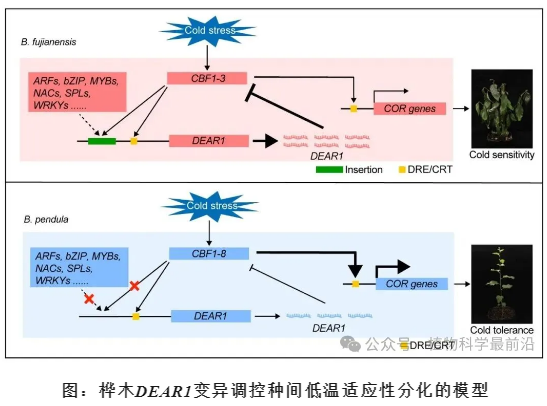

进一步研究聚焦于结构变异对冷响应调控网络的影响,鉴定到CBF负调控因子DEAR1的启动子区域存在一段185 bp插入片段。功能验证表明,该插入可显著增强DEAR1转录水平。群体尺度的分布分析显示,该InDel呈明显的地理分化格局:插入型主要存在于低纬度桦木中,而在高纬度、高海拔的耐寒种群中普遍缺失;且该位点附近区域在垂枝桦中呈现强烈正选择信号。综合证据支持:185 bp插入片段的缺失是桦木向寒冷环境适应的关键演化事件。由于DEAR1对CBF具有负向调控作用,插入片段的存在会抑制低温诱导下CBF的激活,从而削弱耐寒能力;相反,插入丢失可缓解除抑,提高CBF通路的响应速度与幅度,促进寒冷适应。

本研究建立了“DEAR1-CBF调控模块+CBF家族收缩/扩张+结构变异(InDel)”协同作用的机制框架,阐明了桦木属低温适应性分化的遗传基础与进化轨迹。该成果不仅为解析植物耐寒的分子机理提供了新的理论依据与候选位点,也为濒危桦木的遗传资源保护与耐寒育种提供了明确的分子靶标与进化线索。

浙江农林大学黄华宏教授、吴文武教授与新加坡南洋理工大学的Jarkko教授为该论文共同通讯作者,浙江农林大学博士生庄和必、林二培教授和北京林业大学的谢剑波教授为共同第一作者。东北林业大学的李成浩教授、魏明博士,以及南洋理工大学的刘济铭博士为本研究作出重要贡献。福建省罗卜岩自然保护区的黄茂根主任在样本采集过程中作出重要支持。该研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目和浙江省林木新品种选育专项的资助。

【员工信息】吴文武,公司2012届博士毕业生,现为浙江农林大学教授。

原文链接:https://doi.org/10.1093/plcell/koaf216